Hesselmühle

Die Mühlen

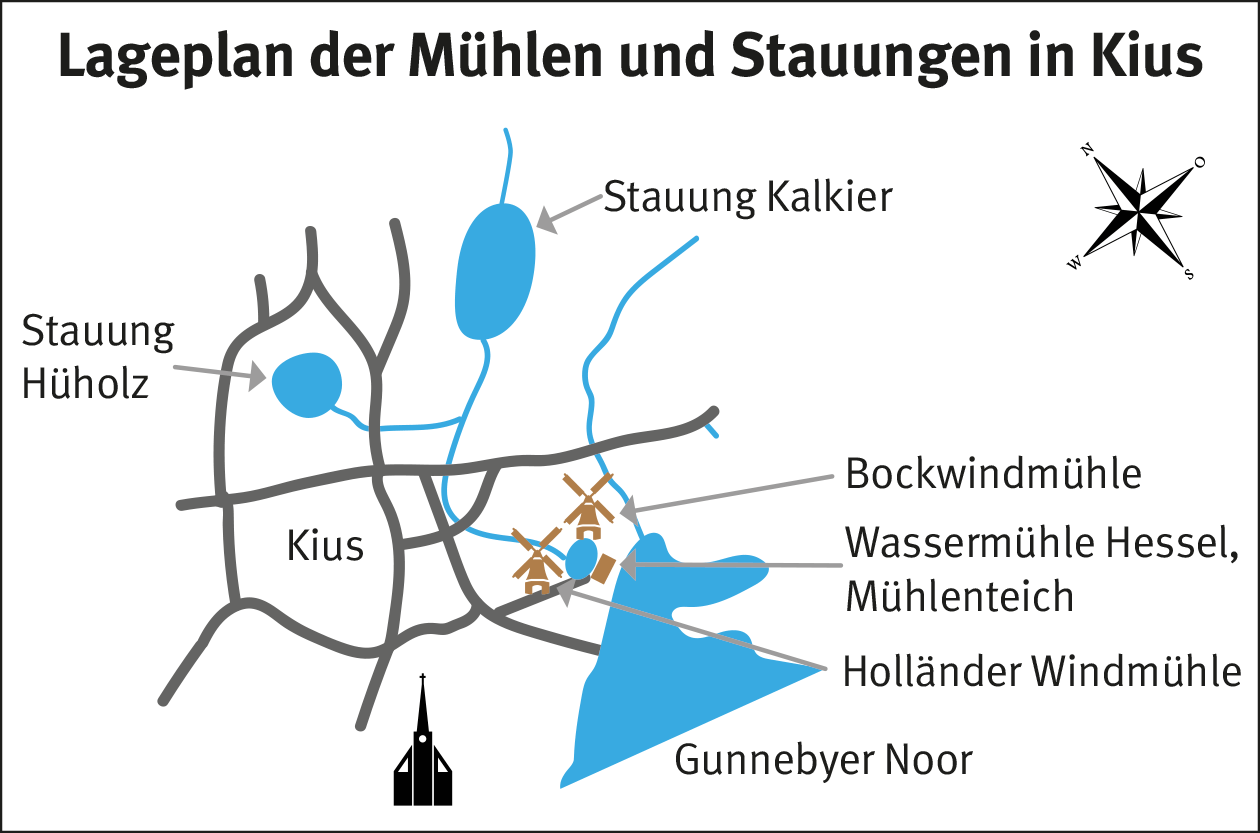

Hesselmühle war zunächst eine reine Wassermühle. Gespeist wurde sie über Stauungen in Kalkjer und Hüholz, die beide ihr Wasser über den Mühlenbach durch Kius der Mühle zuführten.

Der Müller Sievert Waswo, der die Mühle zwischen 1705 und 1732 führte, stellte fest, dass die Wassermenge zumindest zeitweise für den Mühlenbetrieb nicht ausreichte. Sievert Waswo beschloss deshalb, eine zusätzliche Windmühle zu bauen und erhielt 1729 die Erlaubnis dazu.

Waswo hatte sich den geeigneten Platz für seine Windmühle bereits ausgesucht, und zwar auf den Koppeln, die den Namen Skiolacker hatten. Die Kiusser Hufner waren jedoch nicht bereit, ihm das Land abzutreten. So wurde eine Kommission gebildet aus dem Reitvogt Nicolas Eiberg und den Sandmännern Laß Peterßen und Jürgen Frantzen aus Tolk. Am 15. Mai 1730 kamen die zerstrittenen Parteien im Beisein der Kommission auf Skiolacker zusammen und, wie es wörtlich im Vergleich steht,

»nachdem sie sich über verschiedene passus an beeden seiten hinc inde zuerst in etwas gezancket, nachdenen ihnen geschehenen remonstrationen und vernünftigen Vorstellungen, sich folgender gestalt zur gütlichen Handlung eingelaßen«.

Am Ende ließen die Kiusser dem Müller den Platz, den er sich ausgesucht hatte, ohne jegliche Pacht und sonstige Abgaben, außerdem durfte er eine Kuh für das übliche Grasgeld (1 Reichstaler) weiden. Der Müller hingegen verpflichtete sich, für jeden Schaden, den die Mühle anrichtete, aufzukommen, namentlich, wenn Vieh zu Schaden kam. Zweitens versprach er, das Wasser in Hüholz von Ostern bis Michaelis nicht zu stauen. Dafür wollten die Kiusser den Graben in gutem Zustand halten. Drittens sollte der Müller dafür Sorge tragen, dass die Mühlengäste, die aus dem Kirchspiel Boren kamen, auf dem vorgeschriebenen Weg blieben und nicht über das Kiusser Korn oder Grasland fuhren. Mit diesem Vergleich endeten die Hauptstreitigkeiten der Kiusser mit dem Müller von Hessel. 1730 konnte die Bockwindmühle auf dem Skiolacker, der später Windmühlenkoppeln genannt wurde, gebaut werden.

1810 war die Bockwindmühle noch vorhanden. Im folgenden wurde sie jedoch durch eine Holländermühle ersetzt, die etwas westlicher gelegen war. Die Holländermühle galt als moderne Mühlenform und ließ sich wesentlich einfacher handhaben. Musste bei der alten Bockwindmühle zur Ausrichtung in den Wind noch der gesamte Mühlenkörper auf dem Bock gedreht werden, so war es heim Holländertyp nur noch die Kappe mit den Flügeln, die bewegt werden musste.

1811 erhielt der Müller die Erlaubnis, in der Wassermühle einen Grütz- und Graupengang sowie ein Beutelwerk anzulegen. Es wurde ihm jedoch strengstens untersagt, diesen Mahlgang auch zum Mehlmahlen und Schroten zu benutzen.

Anfang der 1870er Jahre stand nach erfolgreichen Bohrungen im Mühlenteich durch neue Quellen so viel Wasser zur Verfügung, dass die Wassermühle allein ausreichte. Die Windmühle war überflüssig geworden. Sie wurde 1875 an den Müller Peter Möller verkauft, abgetragen und in Kiesby im Kirchspiel Boren wieder aufgebaut.

Am 26. August 1908 brannte die Wassermühle ab. Beim Wiederaufbau erweiterte Jürgen Otto Heinrich Sierth, der damalige Besitzer, die Mühle um ein Kraftwerk zur Stromerzeugung. Die Dörfer Gunneby, Kius, Ulsnis, Hestoft und Goltoft haben davon profitiert, indem sie schon frühzeitig Strom für Licht und Kraft zur Verfügung hatten. Der eigentliche Mühlenbetrieb wurde aber bis zuletzt, bis in die 1950er Jahre, mit Wasserkraft angetrieben. Zusätzlich stand ein Dieselmotor zur Verfügung.

Die Müller auf Hesselmühle

Die erste Nachricht, die wir von den Müllern auf Hesselmühle haben, stammt aus dem Jahr 1587. In diesem Jahr lieh sich »Laurens Möller in Hezel Möhle« von der Kirche Geld, und zwar 10 Mark. Für diese 10 Mark musste er jährlich 10 Schilling Zinsen zahlen. Laurens Möller ist auch 1605 in den Kirchenrechnungsbüchern zu finden.

1620 ist Jürgen Korß als Müller genannt. Zwischen 1620 und 1625 muss die Mühle gebrannt haben, denn 1625 bekam Jürgen Korß, der »Cappittels Müller zu Hesselmühlen«, eine Urkunde als Ersatz für das 1620 ausgestellte, aber beim Brand verlorengegangene Dokument. Inhalt war die Zusicherung, dass nach ihm sein Sohn Hans Korß Müller auf der Mühle werden sollte. 1650 erhielt Hans Korß vom Domkapitel folgendes Schreiben:

Nach nunmehr ein wohlwürdiges Thumb-Capittel entschloßen, daß deßen waßer Mühle in Heselehn soll Verpachtet werden, Alß wird dem Itzigen Müller Hanß Korß hiermit angedeutet, daß er sich gegen den Syndicium a dato innerhalb vierzehn Tagen bestredlich erkleren soll, ob er als eine Jährliche pension für die Matte hinführo Einhundert Reichstaler, Und itzo für die Mühle zu festen Acht Reichstaler in das Capittels Rechnung erlegen will, Widrigen falles einem anderen die Mühle soll Verfestet, und für gedachte pension eingethan werden, dem itzigen Mühler aber Hanß Korßen hiermit die Loßkündigung gethan wirdt, gegen Ostern gedachte Mühle zu räumen, und umb andere gelegenheit sich umbzuthun, Wornach er sich irgend zu richten.

Nach diesem Schreiben zu urteilen, war Hans Korß vorher nur als Verwalter auf der Mühle, und das Kapitel hatte die Mühle auf eigene Rechnung betrieben. Dass Hans Korß sich nach einer anderen Gelegenheit umgesehen hat, ist nicht anzunehmen, denn in den Kirchenrechnungsbüchern ist der Name »Hanß Möller in Heßelmühle« zu finden. Da es üblich war, den Familiennamen vom Beruf herzuleiten, ist zu vermuten, dass »Hanß Korß« und »Hanß Möller« ein und dieselbe Person waren. Durch diesen Vertrag wurde Hans Korß zum Erbpächter, er hatte die Mühle gefestet.

1666 erscheint in den Büchern Jürgen Möller, später auch Jürgen Müller geschrieben. Jürgen war wahrscheinlich ein Sohn des Hans Möller. Er ist auch 1675 noch namentlich erwähnt.

Ab 1679 fehlen in den Büchern die Namen der Müller, sie werden nur noch allgemein als »Möller« oder »der Müller zu Hesel« genannt. Es lässt sich darum nicht genau feststellen, wann der Müller Sievert Waswo die Mühle pachtete. Jedenfalls kaufte Sievert Waswo 1687 von Kiusser Hufnern ein Haus bei Hessel, im Festebrief als »Mühlenhaus« verzeichnet. Er war in diesem Jahr wohl schon Müller. Nach seinem Tod erhielt 1705 sein jüngster Sohn, der ebenfalls Sievert hieß, die Mühle. Sievert Waswo jun. starb 1732.

Seine Witwe Margarethe Hedwig Waswo führte die Mühle bis 1758 weiter. Dann übernahm ihre Tochter Anna Dorothea die Mühle. Sie heiratete Hieronymus Müller, er war Müller auf der Mühle zu Schnap. 1760 hatte die Müllerin vor, die Mühle zu verkaufen, aber die Erlaubnis der Obrigkeit dazu erhielt sie nicht. Ab 1765 verpachtete Hieronymus Müller im Namen seiner Frau die Mühle an Marx Jürgen Jessen. Der Pächter war verpflichtet, außer den Abgaben an die königliche Kasse (65 Reichstaler: 60 für die Wassermühle und fünf für die Windmühle) und den sonstigen vorfallenden Ausgaben noch 120 Taler an den Verpächter zu zahlen. Außerdem hatte er, wenn reichlich Obst gewachsen war, zwei Tonnen Äpfel und eine Tonne Birnen zu liefern. Marx Jürgen Jessen hatte die Mühle bis 1789 in Pacht.

Im Jahr 1786 starb Anna Dorothea Müller. Ihr Sohn Nicolaus Georg, der Müller zu Osterhusum war, erbte die Hesselmühle (und war wahrscheinlich auch Erbe der Mühle zu Schnap). Er verpachtete Hesselmühle nach Ablauf des Pachtvertrages mit Marx Jürgen Jessen ab 1789 an Paul Friedrich Andresen.

Nach dem Tod von Nicolaus Georg Müller im Jahr 1806 wurde sein Sohn Friedrich Karl Müller als Erbe auf Hessel bestätigt. Doch datiert der Festevertrag erst von 1809. Friedrich Karl Müller erhöhte 1807 die Pachtsumme von seinem Pächter Andresen von 120 auf 200 Taler. 1809 suchte er um die Erlaubnis ein, die Mühle weiter zu verkaufen. Er erhielt diese auch unter der Bedingung, 150 Reichstaler in die königliche Kasse zu erlegen, die Erbpacht sollte auf 100 Reichstaler erhöht werden. 1810 verkaufte er die Mühle an den bisherigen Pächter Paul Friedrich Andresen für 9000 Reichstaler.

Andresen starb 1819. Seine Witwe führte die Mühle weiter bis 1828 und heiratete Christian Friedrich Jürgensen. Sohn Jürgen Friedrich Andresen (aus erster Ehe) übernahm 1828 die Mühle, verkaufte sie aber 1832 an den Müller Heinrich Schmidt aus Treia. Der hatte nicht viel Glück mit der Mühle, denn sie brannte schon im nächsten Jahr ab, und es kam beim Wiederaufbau zu Streitigkeiten mit den Hufnern der Vogtei Ulsnis.

1853 war August Friedrich Beckmann neuer Müller.

1862 wurde der Erbpachtvertrag aufgelöst und die in königlichem Besitz stehende Mühle zu Hessel sollte verkauft werden. Nach Bekanntgabe im Oktober 1862 versammelten sich die Landanlieger des Kalkjermühlenteiches und beschlossen, die Mühle zu kaufen, die Stauung davon zu lösen und dann die Mühle wieder zu verkaufen. (Die Stauung in Hüholz hatten die dortigen Landanlieger schon 1836 abgelöst).

Es wurden drei Bevollmächtigte gewählt, diese kauften dann die Mühle. Peter Jürgen Schmidt aus Kius, einer der Bevollmächtigten, besaß die Hesselmühle bis 1877, als er sie an den Müller Christian Heinrich Steen verkaufte. Steen war aber schon einige Jahre vorher Pächter der Hesselmühle.

1883 übernahm sein Sohn Nicolaus Steen die Mühle und verkaufte sie 1903 an seinen Schwiegersohn Jürgen Otto Heinrich Sierth. Unter Sierth brannte, die Mühle, wie oben beschrieben, ab und wurde, nach dem Wiederaufbau mit moderner Technik zu Stromerzeugung ausgestattet.

Nach Sierth hatte die Mühle verschiedene Besitzer. Von 1910 bis 1912 war Johannes Lorenzen aus Kius Besitzer der Mühle. 1912 erwarben Johannes Marxsen, Ernst Petersen und Christian Andresen aus Ulsnis die Mühle. Kurz vor dem ersten Weltkrieg war Elektrotechniker Knuth Besitzer. Dann folgte Ahlicke aus Lüneburg. 1916 ging die Mühle, nachdem sie kurz im Besitz des Tischlermeisters Wilhelm Andresen war, an eine inzwischen gegründete Elektrizitätsgenossenschaft. Andresen blieb als Pächter.

1925 übernahm die Schleswig-Holsteinische Elektrizitätsversorgung die Stromlieferung an die Genossenschaft. Daraufhin wurde die Mühle an den Müller Carl Carstensen aus Großsolt verkauft. Schwiegersohn Adolf Martens pachtete ab 1946 die Mühle, später ging sie samt Teich in seinen Besitz über. 1956 wurde die Mühle zum Wohnhaus umgebaut, der Mühlenbetrieb lohnte nicht mehr und wurde eingestellt. Heute gehört das ehemalige Mühlenhaus seiner Tochter, Marlena Martens.

Mühlengäste und Mühlenzwang

Die Hesselmühle war eine zentral gelegene Mühle, in der das Getreide der umliegenden Dörfer gemahlen wurde. Bis 1853 gab es den sogenannten Mühlenzwang. Dabei handelte es sich um eine Anordnung der Obrigkeit, die den Einwohnern vorgab, welche Mühle sie zum Mahlen ihres Getreides aufzusuchen hatten. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung drohten empfindliche Strafen. Allerdings hatte der Müller dafür zu sorgen, dass das Korn innerhalb einer festgelegten Frist von drei mal 24 Stunden gemahlen war. Konnte der Müller, aus welchen Gründen auch immer, diese Frist nicht einhalten, waren die Gäste berechtigt, eine andere Mühle aufzusuchen.

Konnte der Müller beweisen, dass ein Mühlengast sein Korn ohne triftigen Grund in einer anderen Mühle hatte mahlen lassen, so wurde das Getreide beschlagnahmt und zusätzlich ein Bußgeld (Brüche) erhoben. Vom beschlagnahmten Korn bekam der Müller die Hälfte, die andere Hälfte gehörte der Obrigkeit.

Zur Hesselmühle gehörten die Untertanen der Domkapitelvogtei Ulsnis. 1608 kam es zwischen dem Domkapitel Schleswig und Herzog Ulrich zu einem Tausch. In dessen Folge wurden die herzoglichen Untertanen aus den Orten Füsing, Geel, Taarstedt, Loit, Brekenrühe und Steinfeld zu Hesselmühle gelegt, die Domkapitelsuntertanen der Vogtei Koxbüll aber sollten ihr Korn in der Stiftsmühle zu Sollerup mahlen lassen.

Etliche von den neuzugelegten Bauern hatten schon von jeher ihr Korn nach Hesselmühle gebracht, und zwar die Loiter und die Taarstedter,

weil ihnen dieselbe am ehesten und bequemsten gelegen.

Nicht alle neuen Mühlengäste waren von diesem Tausch erbaut, insbesondere die Füsinger scheinen Probleme bereitet zu haben. Über sie existieren die meisten Beschwerden der Müller.

1705 hatte Sievert Waswo jun. die Mühle übernommen. Gegen den damaligen Gastwirt in Füsing klagte er wiederholt. Ein Bescheid an den Füsinger Gastwirt lautete:

Es wird dem Krüger zu Füsing tiedurch Befehliget bey vermeidung Zwey Reichtaler zuerlegender Königl. Brüche, daß er daß zu einer Brauerey verbrauchende Maltz, wie dem alten Herkommen gemäß, bey dem Müller Sievert Waswo zu Hesel Mühle mahlen lassen solle. Fahrenstett, d. 14. Juny 1714. Tourup.

Vor diesem Befehl scheint der Krüger zu Füsing noch keine Strafandrohung erhalten zu haben, denn die meisten Befehle drohen mit einer Brüche von zehn Reichstalern.

Auch 1733 mussten nicht weniger als 45 Hufner und 32 Kätner der Müllerin wegen verbotenem Malzmahlen eine Abfindung zahlen.

Später war das Betreiben hofeigener Grützmühlen erlaubt, das Korn für Mehl aber musste weiterhin zur Mühle gebracht werden.

In einer Aufrechnung der Mühlengäste von 1712 wird geschrieben:

Königliche Capittels-Unterthanen gehören zu dieser Mühlen 50 1/2 Pflug, Fürstliche Thumbkirchen-Lansten 7 1/2 Pflug, welche her meinen, daß sie darzu nicht gehalten, Weswegen man mit solchen deliberiren muß, Fürstl. Schwabstättische 29 Pflüge, welche aber nicht garzu fleißig diese Mühle besuchen, so daß man sich öfters bei der Fürstl. Obrigkeit darüber, wiewohl mit geringem effect Beschweren müssen.

1805 waren 210 Familien bei der Mühle zu Hessel zwangspflichtig, und zwar aus Ulsnis, Hestoft, Goltoft, Brodersby, Brekenrühe, Geel, Geelbyholz, Füsing, Taarstedt, Akeby, Loit, Loithof, Steinfeld, Brebelholz, Langholz, Affegünt, Schmedeland, Wackerade, Kius, Kirchenholz, Güderott, Kaltoft sowie Fahrtoft.

Am 1. Januar 1853 wurde der Mühlenzwang in Schleswig aufgehoben. Für den entstehenden Schaden wurden die Müller aus der königlichen Kasse entschädigt.

Rechte und Pflichten

Anfänglich wurde die Mühle durch die Obrigkeit (das Domkapitel) betrieben, und diese setzte einen Müller ein. Später übernahmen die Müller die Mühle in Erbpacht, die Mühle war also »gefestet«. Einige der Erbpächter verpachteten die Mühle wieder an andere Müller, die als Unterpächter die Mühle betrieben. 1862 wurde die Erbpacht für die Hesselmühle aufgelöst, und die königliche Mühle ging in Privatbesitz über.

Seit den Anfängen der Mühle ordnete die Obrigkeit Rechte und Pflichten aller Beteiligten. Das betraf Nutzungsfragen wie auch Instandhaltungsfragen. So fand 1686, wohl auf Verlangen des Müllers, eine Besichtigung der Mühle durch eine Kommission statt. Wie aus ihrem Bericht zu ersehen ist, war an der Mühle allerhand auszusetzen. Fast bei allen Teilen ist angegeben,

sind itzo gantz unbrauchbahr und müssen repariret werden, nur das Holzwerk in der Mühle ist unstrafbar.

Größere Reparaturen fielen nicht in die Verantwortlichkeit des Müllers; erst später, nachdem die Mühle gefestet war, hatte der Müller für alle Reparaturen selbst aufzukommen.

Durch die obrigkeitliche Verteilung der Rechte und Pflichten, die auf der einen Seite den Müller, auf der anderen die Hufner bzw. Einwohner der Dörfer betrafen, kam es immer wieder zu Spannungen und Streitigkeiten zwischen den Parteien.

Zu den Pflichten der Einwohner gehörte die Instandhaltung der Gräben und Bäche, die zur Mühle führten. Die Reinigung des Mühlenbaches und des Grabens am Kalkjerteich oblag der ganzen Vogtei Ulsnis, für die Reinigung des Grabens in Hüholz hatten die Kiusser zu sorgen. Den Pflichten wurde nicht immer nachgekommen.

Um 1760 war der Graben am Mühlenteich Kalkjer fast vollständig dicht gewachsen. Der Müller beantragte die Reinigung, und der Antrag wurde den Eingesessenen der Vogtei Ulsnis durch den Stiftsvogt Marxsen aus Güderott übermittelt. Nun waren aber seit der letzten Reinigung 40 Jahre vergangen. Die Einwohner der Vogtei waren der Meinung, dass nicht nur sie, sondern alle Mühlengäste der Hesselmühle zur Reinigung verpflichtet seien. Um den Sachverhalt zu klären, wurden vier Domkapitelsuntertanen am 26. August 1760 unter Eid über die letzte Reinigung vernommen. Dies waren Andreas Jürgensen aus Steinfeld, Jürgen Gabrielsen aus Kius, Asmus Schuster aus Kirchenholz und Detlef Hansen oder Holländer aus Ulsnis, alle im Alter von 50 bis 60 Jahren. Nach ihren Aussagen hatten damals die Untertanen der Vogtei Ulsnis den Graben gereinigt. Es wurde entschieden, dass ihnen diese Aufgabe wieder zufiel.

Weitere Unterstützungen, die der Müller einfordern konnte, waren die Hand- und Spanndienste. Am 9. April 1833 brannte dem Müller Heinrich Schmidt bald nach Übernahme die Wassermühle ab. Beim Wiederaufbau geriet er mit den Hufnern der ehemaligen Vogtei Ulsnis wegen der eingeforderten Hand- und Spanndienste in Streit. Sie willigten zwar ein, beim Aufbau der Mühle zu helfen, wollten aber in Zukunft keine weiteren Dienste mehr erbringen, es sei denn, er könne ein diesbezügliches Dokument vorweisen. Daraufhin legte er ihnen den Erbpachtkontrakt von 1726 vor, in dem gleich im ersten Paragraphen zu lesen ist: »ingleichen die gewöhnliche Fuhren und Handdienste, als Vorspann zum Mühlenstein, item die Verfahrung des Matt-Korns auf zwey Meylen, und welche Fuhren von jeher zu der Mühlen gehören, benöthigten fals nach vorgängiger Anzeige, von deren Mühlen-Gästen genießen möge«. Das akzeptierten die Hufner nicht. Der Müller verlangte eine schriftliche Weigerung, und nach deren Erhalt klagte er. Daraufhin wurde den Hufnern eröffnet, dass sie zu den Diensten verpflichtet seien.

Mit der Aufhebung des Mühlenzwangs 1853 fielen auch die Hand- und Spanndienste weg.

Ein Dauerkonflikt betraf die Stauungen, die für den Betrieb der Wassermühle notwendig waren: Durch diese Stauungen kam es auf den umliegenden Koppeln zu Überschwemmungen, vor allem, wenn höher gestaut wurde als im Vertrag festgelegt. Von der Stauung Hüholz oder Höholt wurde in der Hauptsache Kiusser Gebiet betroffen, während bei der Stauung Kalkjer überwiegend Steinfelder Ländereien unter Wasser gesetzt wurden.

Am 7. August 1656 war der Amtmann Ahlefeld persönlich an Ort und Stelle und setzte fest,

daß der Müller das Winter Waßer in Höholz nicht höher als bis an die Großen Steine, so darin ligen stauen soll, es wird aber dem Reitvogt hiemit anbefohlen, die Graben darinnen 8 Fuß breit und 4 Fuß tief von den Leuten machen zu laßen, darmit Wasser sich darinnen samlen könne, und soll Müller macht haben, ein schloß vor dem süll zulegen.

Der letzte Satz wurde sicher auf Verlangen des Müllers hinzugesetzt, damit die Bauern nicht selbst das Wasser regulierten.

Doch auch das Schloss war nicht immer von großem Nutzen. 1729 hatte der Müller offensichtlich das Wasser in Hüholz nicht wie vereinbart Maitag ablaufen lassen. Er musste daraufhin feststellen, dass jemand anderes den Wasserstand reguliert hatte und das Wasser in Hüholz abgelaufen war. Die Müllersfrau erwischte eines Tages den Dienstjungen des Hufners Lorentz Jürgensen und den Sohn des Schütters, wie sie versuchten, einen hölzernen Nachschlüssel für das Schloss am Schütt zu schnitzen. Der Müller klagte daraufhin und erwirkte einen Bescheid gegen die Einwohner des Dorfes Kius, insbesondere aber gegen Lorentz Jürgensen und seinen Dienstjungen. Ihnen wurde bei 10 Reichstaler Strafe verboten, sich am Schütt vergreifen.

Ein weiterer Streit war 1710 zwischen dem Müller und den Landanliegern des Kalkjermühlenteiches entbrannt. Im folgenden Vergleich wurde festgelegt, dass der Müller im Frühling das Wasser nicht höher als drei Fuß stauen dürfe. Dieses Maß war beim Schütt in der Nähe von Wackerade festgelegt. Vom 10. Mai bis Jacobi musste der Müller das Wasser bis auf zwei Fuß ablassen.

Das Ende der Mühle

Nach Ende des Mühlenzwangs war der Weg frei gegeben, an neuen Standorten Mühlen einzurichten. Neue Technologien kamen auf, manche Mühlen wurden genossenschaftlich betrieben. Die Müller sahen sich plötzlich im Wettbewerb mit Konkurrenten. Auch der Müller der Hesselmühle dachte zukunftsorientiert, als er bereits 1908 die Wasserkraft zur Stromerzeugung nutzte. Doch die Zeit der kleinen regionalen Mühlen war abgelaufen, sie waren nicht mehr rentabel. Anfang der 1950er Jahre wurde der Mühlenbetrieb der Hesselmühle gestellt.

Quelle

Dircks, Gustav: Aus der Geschichte des Kirchspiels Ulsnis, Hesselmühle. In: Jahrbuch des Angler Heimatvereins, 5. Jahrgang, 1934

Alte Postkarten